Histoire

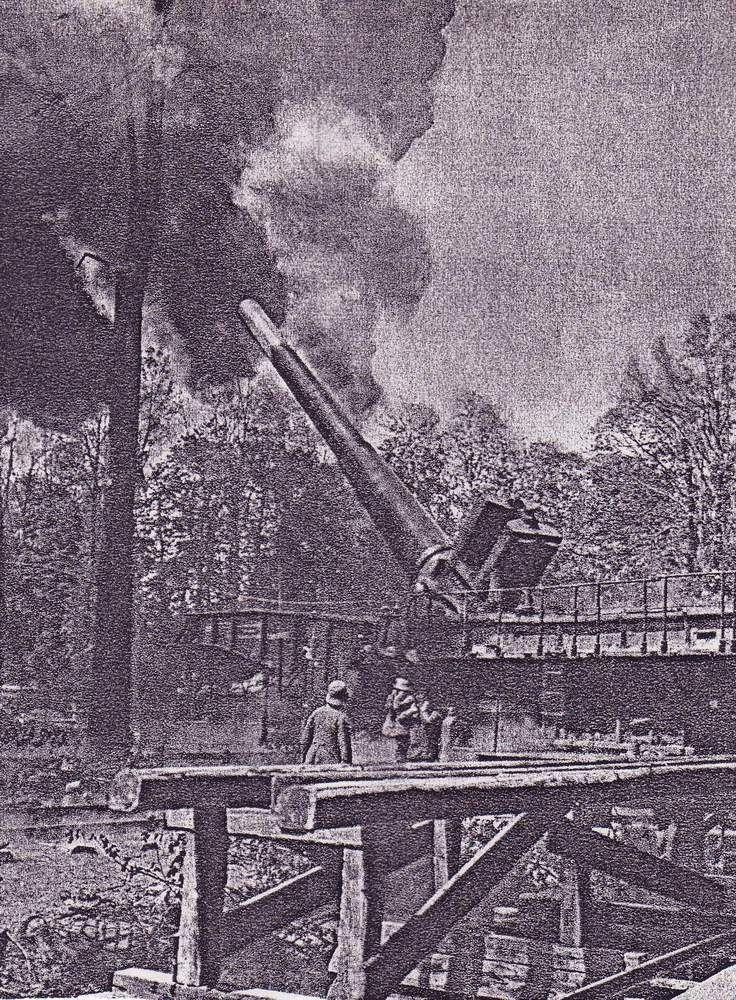

C'est un canon de ce type qui était dans la forêt de Zillisheim (où l'on peut encore voir la fosse) qui a bombardé Belfort.

Il n'est pas difficile de deviner quelles pouvaient être les raisons qui, en 1916, expliquaient des circonstances aussi étranges. On était alors en pleine guerre mondiale. Les Allemands avaient subi l'échec de la Marne et dans le Sundgau leur front s'était figé suivant une ligne à peu près nord-sud passant par Cernay et Dannemarie. Mais ils songeaient à frapper un grand coup. On sait que leur chef d'état-major, Erie von Falkenhayn, conçut alors ce calcul bizarre : attirer l'armée française sur un point qu'elle défendrait coûte que coûte puis l'anéantir là grâce à la supériorité de l'artillerie lourde allemande. Or deux endroits seulement convenaient: Belfort et Verdun. Le choix de Falkenhayn s'arrêta sur Verdun. A-t-il quand même songé à Belfort ? Ou à la nécessité d'une diversion ? Toujours est-il qu'avant mème que se produisit la concentration en face de la forteresse lorraine les Allemands préparaient l'attaque de Belfort.

C'est

ainsi que l'attention de leurs généraux se porta sur la

forêt de Zillisheim. Et dans le courant de l'année 1915

les habitants étonnés virent s'installer chez eux une

multitude de Feldgrau : troupes du génie, outillées pour

de grands travaux, artilleurs de la marine déguisés en

fantassins. Bientôt on les vit se mettre à l'oeuvre. Une

voie

ferrée fut établie dans la vallée forestière.

Une voie étroite s'en détachait, se subdivisait en multiples

rameaux qui gagnaient toutes les parties de la forêt, formant

un réseau compliqué dont il reste encore quelques tronçons.

Dans les bois les hommes du génie abattaient tous les jeunes

arbres et les roulaient vers des baraquements. Là, ils étaient

transformés en poteaux par des équipes féminines

en attendant d'être dirigés sur le village. Celui-ci devint

rapidement un gigantesque entrepôt. Et c'est ainsi que les Allemands

se procurèrent les boisements pour leurs tranchées du

sud alsacien. Mais était-ce là le seul but de cette activité

débordante ?

En réalité les Allemands avaient encore tracé une autre voie étroite qui elle, se glissait dans un vallon latéral. Là, elle s'engageait dans un étrange souterrain aux murs de béton et au toit de tôle ondulée. Ce corridor se subdivisait plus loin en deux branches elles-mêmes reliées par une galerie (voir plan). Après un parcours, de 150m environ, elles aboutissaient à des puits disposés de part et d'autre d'une vaste plate-forme. Au milieu de cette dernière, une cuvette demi-circulaire. C'est elle qui contenait l'engin. Le but principal de l'activité allemande était en effet l'installation d'un canon à longue portée destiné à détruire la ville de Belfort. C'était un canon de 380mm tel qu'on les employaient dans la marine. Les galerie servaient donc à la protection du personnel et des munitions. Les puits permettaient de les amener à la hauteur de la plate-forme. Le tout était solidement exécuté, soigneusement camouflé, mais avait nécessité des travaux énormes. Au début de l'année 1916 seulement, le dispositif était en place, la pièce prête à tirer. Et brusquement le 8 février, la population fut évacuée.

C' est en ce même jour, à midi, qu'un artilleur plein de fierté et d'émotion, déclenchait enfin le formidable mécanisme. On imagine le lourd obus (750 kg) roulé à travers la galerie, hissé par l'ascenceur sur la plate-forme, engagé dans le canon avec d'infimes précautions. Puis le réglage minutieux, le commandement tranchant de l'officier, l'explosion assourdissante, le recul du tube à la manière d'un fauve qui prend son élan et par delà les cimes des arbres le bon du projectile vers la ville inconsciente. Le deuxième essai ne survint que deux heures après. Les paysans des environs, deux fois effrayés par l'énorme détonation, pouvaient encore croire à un accident. Mais lorsqu'après 6 heures du soir le canon commença à tirer régulièrement et que les coups se succédaient toutes les 10 minutes, ils commencèrent à comprendre et ne doutèrent pas qu'à ce rythme la cité visée allait bientôt être un tas de ruines. Mais une nouvelle surprise les attendait. Loin de s'intensifier, le tir diminua le lendemain même de cette spectaculaire entrée en scène. Le canon ne tira que 20 coups au mois de février, 10 en juillet et 5 en octobre. Dans l'intervalle, des coups isolés seulement, et même des périodes de silence de plus en plus prolongées (mai, août-septembre). Enfin en novembre il se taisait pour toujours et les troupes allemandes quittèrent les lieux.

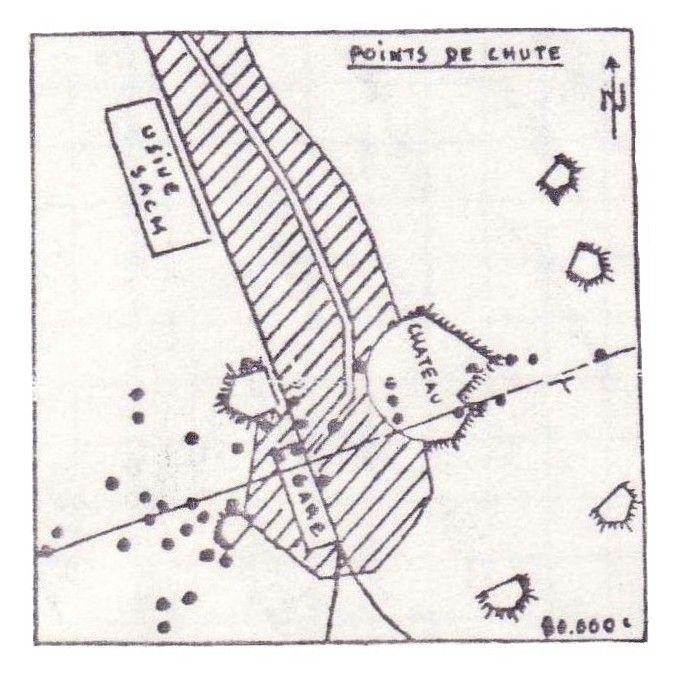

Pour comprendre ce résultat étrange et pitoyable en regard d'un effort aussi considérable, il faut voir les effets obtenus à Belfort. Les Allemands se proposaient probablement d'atteindre les forts. Mais il y avait aussi fa gare, qui desservait le secteur sud du front français. Enfin l'usine de la SACM, qui produisait des munitions. Or aucun de ces objectifs ne fut atteint. Quelques obus tombèrent dans le centre de la ville, démolissant quelques maisons et beaucoup de vitres. D'autres furent signalés sur le glacis du château et sur le dépôt d'ordures vers Pérouse ! Mais la plupart d'entre eux atterrirent tout simplement dans les champs entre Essert et Bavilliers. Les Belfortains, d'abord inquiets au début de la guerre s'étaient rassurés en ne voyant rien venir. Aux premiers coups ce fut l'affollement, la ruée vers la gare. Mais par la suite on se rendit compte qu'il s'agissait d'un phénomène limité, intermittent, auquel on s'habitua. Une sirène spéciale prévenait la population qui allait voir les "trous" après l'alerte. Ces entonnoirs, larges de 5 m et profonds de 4 m, étaient aussitôt dissimulés avec de l'herbe. Car l'efficacité du tir allemand reposait sur les réglages par les observateurs des ballons captifs où des avions "pigeons" (Taube). Or très souvent ces ballons étaient abattus, l'avion refoulé par la D.C.A.

L'armée française s'employa aussi avec énergie à la destruction de la pièce elle-même. Elle y arriva grâce à la rapidité du service de renseignements et à la précision de l'artillerie. Le lendemain même du premier tir la position était repérée et dés lors les avions ne cessèrent de patrouiller au-dessus de la sinistre forêt et de transmettre leurs observations (mouvements sur la voie, animation autour de la pièce). Il est certain qu'on utilisa des espions. Des témoins rapportent que l'un d'eux, travesti en officier allemand, payant d'audace se présenta au QG du village où il procéda à une véritable inspection. Par contre on ne retrouve nulle trace de l'action d'un " commando " français, qui aurait pénétrer dans la forêt et faire sauter l'engin comme le raconte la gazette de Lausanne. Le canon fut réduit par des pièces à longue portée situées à Buetwiller et à Altenach. Toute la forêt fut pilonnée au point qu'elle ressembla à un écumoire. Ce dont il est encore facile de se rendre compte encore actuellement. Les souterrains résistèrent au feu, mais la plate-forme et la pièce furent touchées plusieurs fois, les servants tués ou blessés. D'où les longues périodes de silence consacrées aux réparations. Et comme à chaque reprise la réaction était instantanée et précise, le commandement allemand dut se rendre compte qu'il était inutile d'insister.

Ce petit épisode de la Grande Guerre n'est pas dépourvu d'importance pour celui qui s'intéresse à l'histoire de cette guerre ou à l'art militaire. Si nous nous plaçons sur le plan technique, nous voyons un exemple des débuts de l'artillerie lourde à longue portée. Celle-ci n'était pas encore au point. Le canon de Zillisheim présentait en effet deux défauts essentiels. D'abord sa fixité. De ce fait, il était facile à repérer car il était difficile de camoufler les installations et surtout, en cas de tir, le son et la fumée (Si bien qu'un poste d'observation situé à Gildwiller prévenait les Belfortains par fil du départ des coups). Or une fois repérée, la pièce était condamnée. Aussi les Allemands cherchèrent-ils à créer des pièces plus mobiles (rails), quittes à sacrifier le calibre (ex. les 210mm qui tirèrent sur Paris).

La fosse du canon de Zillisheim en 1919

Les tirs

- T I R : Brusquement, le 8 février 1916, la population de Zillisheim et de Flaxlanden fut évacuée. A midi du même jour, tir inaugural, 2ème essai 2 heures plus tard, et, à partir de 18 h, toutes les dix minutes. Tirs plus ou moins réguliers les jours suivants. Mais, loin de s'intensifier, le tir diminua dans les mois suivants. La cause ? La pièce fut vite repérée (malgré un faux emplacement), position fixe, détonnation et fumée au départ des obus, tout contribua au repérage et à la localisation. Elle fut contre-battue par des 155 longs français stationnés du côte d'Altenach (les nombreux entonnoirs d'obus français, encore visibles actuellement ,témoignent de l'intensité de ce tir), Les longues périodes de silence correspondent vraisemblablement aux réparations des dégâts occasionnés lors des-tirs français. La Ville de Belfort a enregistré 41 impacts. Le 5 octobre 1916, la pièce se tut.pour toujours et les "Feldgrau" quittèrent les lieux avec armes, bagages et le canon. Le mystère demeure entier sur toute cette période .

ETAT ACTUEL

L'emplacement, appelé plus communément plate-forme ou cuvette, communique, par deux puits de monte-charges et deux escaliers doubles, à deux galeries souterraines (deux galeries principales et une galerie de liaison), entièrement bétonnées, supportant une voie étroite Decauvil (60 cm.). Cette dernière était reliée à une voie ferrée à écartement normal dont le tracé est encore, plus ou moins, visible de nos jours. Au départ des Allemands, beaucoup de choses étaient encore en place (les deux monte-charges par exemple), mais, ferrailleurs et collectionneurs passés, il ne reste actuellement que l'infrastructure bétonnée.

Les galeries souterraines, en parfait état de construction, étaient envahies par la boue, bois et détritus en tous genres et l'emplacement formait une mare aux canards. Le site, classé monument historique, avait besoin d'un sérieux coup de balai. Des travaux de dégagement, de restauration et de remise en valeur ont eté entrepris, des le printemps 1970, sous l'égide du Club Vosgien de Mulhouse. Ces travaux sont exécutés volontairement et bénévolement par des personnes désintéressées. Il est regrettable de constater que le travail de ces bénévoles n'est pas toujours respecté par certains visiteurs, qui, pour des raisons incompréhensibles, détruisent les travaux facilitant l'accès, la sécurité et l'aménagement de ce site.

Si vous désirez faire publier vos photos sur ce site, n'hésitez pas à me les envoyer, signées et datées par vos soins.